Storia de nuestra lingua

Emigrare è diventare pietra o camaleonte. Una riflessione dopo la lettura di "Storia della mia lingua" di Claudia Apablaza (Edicola edizioni).

Sono tornata dal Salone con un libro piccolo, appena un centinaio di pagine. Sapevo che poteva essere una bomba emotiva per me. L’ho aperto.

«Da quando sono venuta a vivere a Madrid, cerco di scegliere parole il più neutre possibili. Cerco di non dire guagua, chao, resfrío, confort, lápiz, celular, computador, chaleco, polerón, buzo, calzas, negocio, arriendo, departamento, calzón, sostén, papas, almuerzo.

Mi rendo conto dello sforzo morale che fa la mia testa. Mi comporto come colonizzatrice di me stessa».1

Madrid, settembre 2017. Dopo ventun anni in Italia, mi trasferisco da sola nella capitale spagnola. Sono lì non so nemmeno io perché, mi sentivo persa e la Gran vía assomiglia tanto a un grembo materno, gli stessi colori e la stessa imponenza dell’Avenida 9 de julio della mia Buenos Aires.

Il mio nome in Italia era come una macchia rossa su una tuta mimetica, non potevo mai davvero camuffarmi, essere come tutti gli altri. Accento romagnolo, nonno siciliano, passaporto italiano, ma poi faceva capolino il nome e la solita domanda: “di dove sei?”.

La domanda più difficile. Non lo so.

A Madrid, Rocío è il nome più comune del mondo. Lì il camuffamento sarà perfetto, penso. Potrò essere come tutti gli altri, lo voglio disperatamente. Ma poi dico heladera, durazno o birome, e gli spagnoli non mi capiscono. Per me la c, la z e la s si pronunciano uguale, loro per le prime due fanno una strana cosa mettendo la lingua tra i denti che a me non riesce.

E allora mi nascondo di nuovo e osservo. Vedo alcuni colleghi latinoamericani dire vaina, chévere o chamo, li vedo essere sé stessi e parlare come gli viene. Un po’ li invidio, loro sono liberi. Ci sono stranieri che lontano da casa diventano camaleonti, altri pietre.

Io devo per forza appartenere a qualcosa, ne ho bisogno, e sono convinta che Rocío, pronunciato stavolta con la lingua tra i denti, mi stia dando una nuova possibilità. Una nuova vita. E allora imparo un nuovo vocabolario. Dico ¡hala!, ¡qué guay!, majo, estoy flipando. Mi sento strana, però. Mi sembra di indossare una maschera, la lingua sbatte tra i denti come se la stessi tradendo.

Come dice Claudia Apablaza in questo stranissimo libro che ha scritto, tra saggio e autofiction, «mi comporto come colonizzatrice di me stessa».

Quale prezzo siamo disposti a pagare, cosa siamo disposti a perdere pur di non sentirci più stranieri? Mi sono chiesta dopo aver letto Storia della mia lingua.

Lo spagnolo ha più di 600 milioni di parlanti nel mondo, si è espanso e frammentato, ma non tutte le varianti hanno la stessa “dignità”. Noi argentini spesso sentiamo che la nostra variante è quella meno raffinata, quella più “bastarda”. Noi che siamo poco eleganti nel pronunciare la “ll”, che siamo gli unici a usare “vos” e non “tú”. Siamo immediatamente riconoscibili. E credo che, nell’inconscio di tutti i latinoamericani, lo spagnolo di Spagna sia ancora la lingua colonizzatrice.

La variante più nobile, più corretta, quella a cui tutti noi dobbiamo tendere. C’è un’altra scena del libro dove quest’imbarazzo è ancora più evidente:

«Entro in una farmacia vicino a casa […]. L’uomo al banco mi interrompe. Mi parla. Chiedo una tintura per capelli. Si gira verso la collega come cercando una spiegazione. Mi guardano sorpresi. Lei solleva le sopracciglia e ripete: una tintura per capelli…

Spiego: È per tingermi i capelli, per cambiare tonalità, per colorarli, mimo persino il gesto. Ah. Quello qui si chiama tinte».2

Juan Gelman, poeta argentino a me caro e autore di una poesia che dà il nome al mio blog, disse una volta: «in esilio, la mia patria è la lingua».

È proprio così. Più che il paese, termine che oggi è sempre più legato a discorsi ultranazionalisti e discriminatori, è la lingua a definire la nostra identità. Il ritmo che afferriamo come musica da neonati, sentendo le voci intorno a noi. La cadenza che si affaccia e ci “tradisce” quando impariamo un’altra lingua da adulti.

Sono in Italia da ben più tempo di quello che ho vissuto in Argentina. Amo l’italiano, ma sogno, penso e parlo da sola in spagnolo. È nel mio inconscio, non lo scelgo. Non è consapevole. È quello che sono. Non si può camuffare.

Ci ho messo anni a capire che per integrarmi, per sentirmi accettata in un paese diverso dal mio, non dovevo rinunciare alla mia identità. Il mio nome “strano” è sempre lì a ricordarmelo e, da poco più di un anno, anche il blog e questa newsletter.

Non so se a voi sia mai capitato di voler perdere il vostro accento, o di aver provato disagio se la vostra cadenza tradiva il fatto di essere emigratə, magari semplicemente da una parte all’altra d’Italia. Se ve la sentite, apritevi qui sotto nei commenti o scrivetemi una mail a hola@claveldelaire.it.

Vorrei tanto che questa newsletter diventasse sempre più un dialogo con voi, e sempre meno un monologo mio che arriva nella vostra posta elettronica ogni mese.

A volte conservare la propria lingua fa la differenza tra il sopravvivere e il venire spazzati da un’altra cultura dominante. È il caso del popolo Guna, che quasi nessuno conosce e nemmeno io avrei saputo della sua esistenza se non mi fossi intrufolata in una conferenza per studenti che si è tenuta la settimana scorsa nel dipartimento di lingue, letterature, culture e mediazioni dell’Università di Milano.

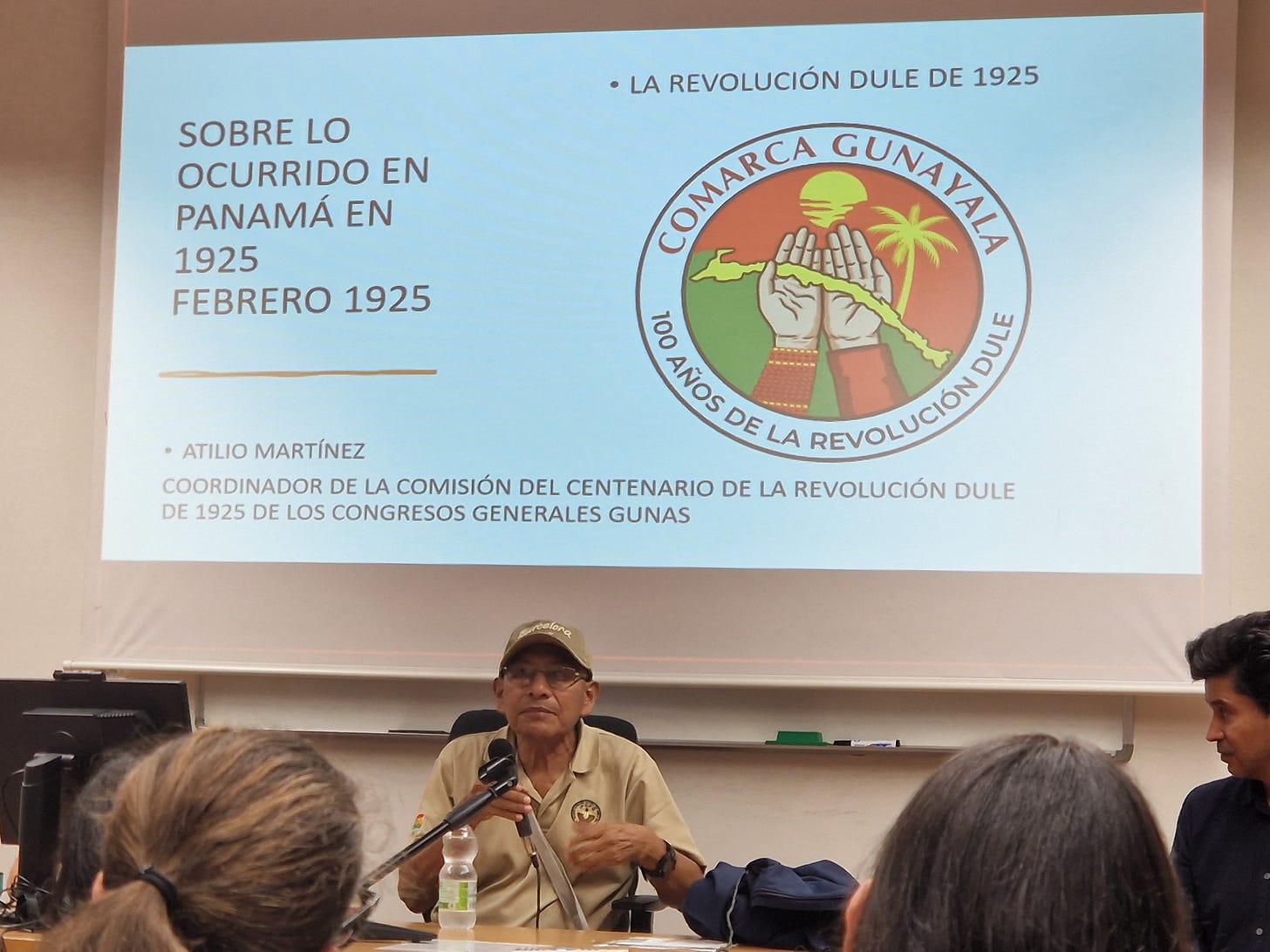

Ascoltare Atilio Martínez, membro del consiglio di questo popolo, è stato come chiudere il cerchio di queste mie riflessioni, e non vedevo l’ora di condividere tutto qui con voi. I Guna sono tra gli ultimi popoli indigeni ancora padroni della propria terra e della propria libertà. Oggi vivono a Guna Yala (nota anche come San Blas), una zona tra Panama e Colombia formata da un arcipelago di 365 isolette.

La loro lingua, il dulegaya, è parlato oggi da circa 50.000 persone e ha una tradizione orale antichissima, tanto che nella sua fonetica si registrano fonemi inesistenti in altre lingue. Si pensa che discendano dagli antichi Maya. La visione del mondo di questo popolo si basa sul canto: ci sono canti per proteggere le gravidanze, canti per celebrare la pubertà, canti per combattere le malattie. Le madri guna cantano ai loro figli non ancora nati per trasmettere loro speranze, consigli, buoni auspici.

Le donne, infatti, hanno un ruolo centrale: è una comunità fortemente matriarcale e, come ci raccontava Atilio Martínez, quando nasce una bambina si fa una grande festa. Una femmina nata è una benedizione per quella casa, perché sarà lei a tramandare tutte le tradizioni.

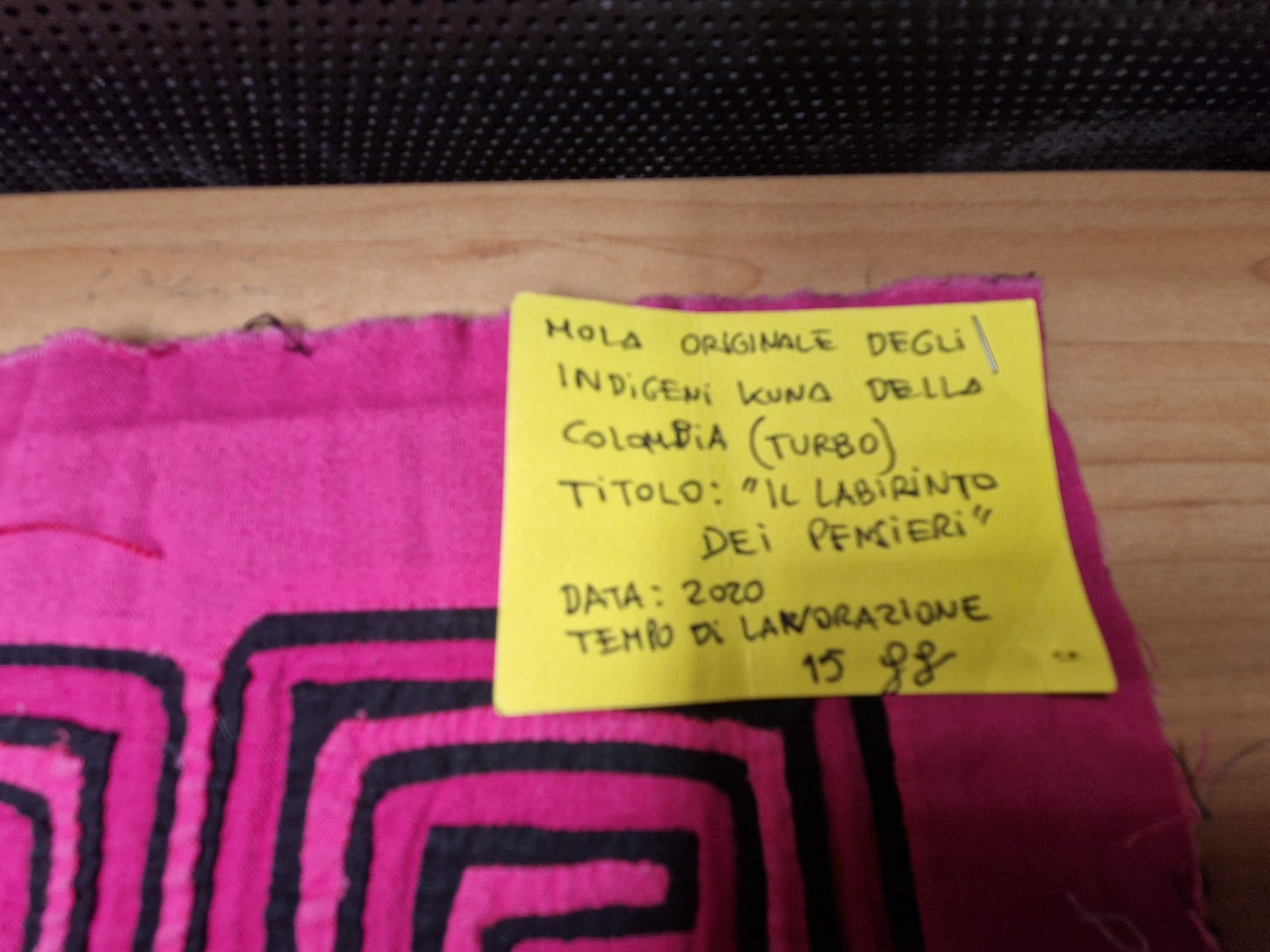

All’inizio del ‘900, il popolo Guna viveva in questa zona da almeno un secolo quando, nel 1925, il governo del Panama non decise di invaderli per imporre loro lo spagnolo e la religione cattolica. Furono proibiti i canti, il dulegaya e la loro religione sciamanica basata sul concetto che tutto, dalle pietre agli esseri umani, abbia un’anima e vada rispettato. Alle donne fu persino vietato di indossare le molas, dei tessuti artistici colorati ottenuti dopo tanti giorni di lavoro con una tecnica che prevede l'utilizzo di più strati di stoffa di vari colori.

Nel febbraio del 1925, i Guna si ribellarono per difendere la propria cultura: ci furono scontri armati e 27 di loro morirono, ma alla fine la “Revolución Tule” fu vittoriosa e il governo di Panama dovette cedere. Nel 1998 ottennero un’altra importante vittoria, che passa stavolta dalla lingua: il governo di Panama ha accettato, dopo tanti anni in cui questo territorio veniva chiamato “Comarca di San Blas”, di cambiare il nome in “Guna Yala”, la terra dei Guna.

Ancora oggi sono praticamente l’unica popolazione indigena a conservare la loro autonomia; hanno le loro leggi e mantengono la loro lingua. Sanno però che la Revolución del 1925 ha aperto una ferita insanabile che non deve essere chiusa. Non bisogna dimenticare, la coscienza storica e linguistica deve essere mantenuta viva perché le future generazioni sappiano come difendersi e affrontare qualsiasi ingiustizia futura.

Atilio Martínez ci tiene a sottolineare: “Noi non siamo un popolo guerriero. Volevamo solo difendere la nostra identità. A scuola ci hanno sempre insegnato la cultura e la lingua spagnola, ma noi non vogliamo che la nostra cultura scompaia. Sono contento di essere qui, e che adesso voi e io stiamo dialogando”.

Atilio è arrivato in Italia nell’ambito di un viaggio che sta facendo in vari paesi europei per raccontare la storia del suo popolo. È una continua lotta contro l’oblio e la violenza, per la semplice possibilità di esistere.

Questo popolo fiero e custode geloso della propria lingua e cultura ha permesso che le isole dell'arcipelago di Guna Yala restassero un paradiso incontaminato per molto tempo, grazie al loro stile di vita semplice e in simbiosi con l’ecosistema. I Guna sono riusciti a proteggere la loro terra dai colonizzatori panamensi e dal turismo di massa, ma oggi hanno un’altra sfida da affrontare: il cambiamento climatico sta aumentando il livello del mare e le loro isole rischiano di sparire entro breve. Trecento famiglie sono già state sfollate l’anno scorso. Chissà se ce la faranno anche questa volta.

MATERIALE EXTRA:

Se vi siete incuriositə, vi lascio qualche link per approfondire:

Un dizionario spagnolo-dulegaya (o gunagaya)

Curiosità sulla bandiera dei Guna, che ha al centro una svastica e questo spesso scandalizza gli stranieri. Come saprete già, però, la svastica è un simbolo ancestrale che esisteva già prima dell’uso nefasto da parte del nazismo.

Un approfondimento (in spagnolo) sulla Revolución Tule.

Per finire, brevemente i miei consigli di ascolto e di visione per questo mese:

🎥 Da vedere: pochi giorni fa è morto un uomo per me straordinario, Pepe Mujica. Mi sono riguardata un film davvero toccante, Una notte di 12 anni (2018), che racconta i dodici anni di prigionia e torture che Pepe Mujica e i suoi compagni hanno subito durante la dittatura in Uruguay.

Preparate i fazzoletti, soprattutto nella scena in cui la madre va a trovare Pepe in carcere e lo trova psicologicamente annientato, e allora gli dice:

Tu devi vivere, resistere, in qualunque modo, non importa quello che succede, tu resisti, e non permettere che ti ammazzino. […] Gli unici che vengono sconfitti sono quelli che si arrendono. Uscirai da qui dentro e andrai avanti, e nessuno, nessuno riuscirà a toglierti quello che hai dentro.

🎧 Consiglio musicale: per rimanere in tema di identità mischiate, c’è un’artista che ha fatto del suo essere tra due mondi la sua cifra stilistica: Lido Pimienta.

È nata in Colombia ma vive in Canada, e nella sua musica affronta il suo rapporto complesso con la madrepatria abbandonata, con le origini indigene wayuu, il suo essere donna queer e madre. Lo fa mischiando due linguaggi diversissimi come il pop elettronico e la musica tradizionale latinoamericana, soprattutto la cumbia. E lo fa con grande intensità e un pizzico di ironia. Vi consiglio i brani “Eso que tu haces” e “Amapiola”.

Sudestada sarà sempre gratis per tutti, ma scriverla richiede tante ore e un investimento notevole in libri e materiale vario che acquisto per ogni puntata. Se apprezzate il mio lavoro e vi va di offrirmi un caffè, vi lascio qui sotto il pulsantino per farlo. Grazie di cuore! ❤️

Se volete condividere questa puntata:

Se vi va di iscrivervi a Sudestada per non perdere nessuna puntata:

Ci sentiamo a giugno, un abrazo! ❤️

Rocío, alias Clavel del aire.

Claudia Apablaza, Storia della mia lingua. Edicola edizioni, pag. 29.

Claudia Apablaza, Storia della mia lingua. Edicola edizioni, pag. 104.

Che brava che sei Rocío, hai scritto un numero incredibile. Complimenti davvero!

Bellissima riflessione ❤️ La lingua può essere ciò che ti separa dal gruppo, che ti sottolinea come diverso e al tempo stesso può essere il tuo rifugio sicuro quando tutto intorno è estraneo.

E che bella la storia di Guna Yala, dà speranza!